Catarina (e a sua história confusa, cruel e fascinante) seria, ao mesmo tempo, a origem da minha libertação e de todos os meus equívocos.

Quem me levou nessa viagem ao Sul foi Raul Cinzas, o editor-chefe do jornal onde eu trabalhava. Ou talvez minta, e tenha sido eu a levar Cinzas em viagem; pouco importa: eu conhecia-o superficialmente como o “velho comunista”, porque esse era o epíteto que as pessoas lhe colavam – não apenas dentro da redação do diário, mas também noutros jornais e em certos bares que os representantes mais boêmios da profissão frequentavam. Além disso, se passássemos os olhos pelos artigos e as colunas que regularmente escrevia, era impossível não reparar no seu profundo desgosto com o mundo contemporâneo e as sucessivas desilusões provocadas pelos achaques do capitalismo. Juntava-se a isto um gosto excessivo pelas tabernas, um certo pendor para a nostalgia e uma séria inclinação panfletária para a defesa dos direitos dos trabalhadores (que o levava a fazer greve com excessiva regularidade). Cinzas perfazia, a todos os títulos, a imagem perfeita do velho socialista do novo século. Nada disto me interessava muito: a única coisa que eu sabia seguramente sobre ele, nessa primavera, era que gostava de beber, um gosto que partilhávamos; e assim, nessa noite amena, de brisas suaves e mornas e grilos trilando pelos montes, enquanto fazíamos o caminho de regresso a Lisboa pela estrada que conduzia a Beja, com Cinzas bêbedo e sentado no lugar do passageiro enquanto eu conduzia – a uma velocidade demasiado lenta até para a estrada secundária em que nos encontrávamos (uma vez que também eu havia abusado da aguardente que nos tinham servido no final da refeição que se seguiu ao lançamento do livro) –, eu aguardava pacientemente que ele se decidisse a trocar algumas palavras com o seu subordinado, coisa que, nos primeiros dois meses de integração nos quadros do jornal, raramente se dignara fazer. O que me disse foi:

“Vamos fazer um desvio ali à frente, jovem.”

Poderia ser uma alcunha carinhosa – jovem – mas, como descobri poucos dias depois de chegar à redação, era apenas a alcunha que Cinzas utilizava, havia mais de três décadas, para todos os desconhecidos que surgiam por ali, incluindo um historiador reformado que, a certa altura, fora contratado temporariamente para supervisionar um dossier sobre a Primeira República.

“Para onde vamos?”

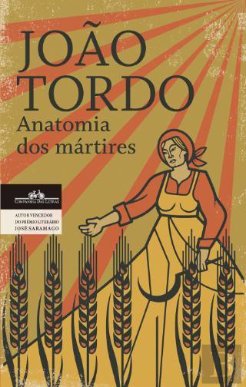

“Já vais ver”, respondeu. Depois, coçou o pescoço junto à maçã de adão e sacou de um pequeno frasco de metal que escondia no bolso interior do casaco. Abriu-o, deu um gole, passou-mo. Hesitei um segundo mas depois aceitei. Enquanto tossia violentamente, cuspindo baforadas de álcool para o ar, dei uma guinada ao volante e saímos da estrada em direção a uma pequena localidade chamada Baleizão. À entrada da aldeia, Cinzas indicou-me um caminho de terra à esquerda. Os faróis do carro iluminavam agora uma série de placas que não consegui ler; ao meter pelo caminho, ficamos imediatamente imersos em campos de longas espigas de trigo, cujas pontas maduras uma brisa morna, quase exangue, fazia ondular, como se dançassem em movimentos pendulares. Em frente, a estrada esburacada conduzia a um negrume sem traço de luz; ao meu lado, contudo, Cinzas parecia tão seguro do caminho que fazíamos que não me atrevi a perguntar-lhe nada: reduzi a velocidade, abri completamente a janela – deixando entrar o cheiro fértil da terra – e acendi um cigarro, aguardando uma ordem. Não sabia por que razão ali estávamos e, na verdade, não queria saber; a reputação do editor, de extravagante alcoólico ocasionalmente dado a acessos de cólera, era suficiente para inibir a minha curiosidade.